Wie gut isst Deutschland?

Im November 2024 veröffentlichte die DGE ihren 15. Ernährungsbericht. Das ist jetzt ein Jahr her und seitdem hat sich viel getan. Ampel-aus, ein Metzger als Landwirtschaftsminister und eine EU, die ein „Schnitzelverbot“ ausspricht. Umso bemerkenswerter ist dieser Ernährungsbericht, da in diesem ein absolut neuer und innovativer Ansatz verfolgt wird. Er ist zum ersten Mal für alle Interessierten frei zum download verfügbar.

Und er steht unter dem Schwerpunktthema „Nachhaltigkeit“ und gehört als wichtiger Bestandteil zu der in 2023 verabschiedeten Ernährungsstrategie. Zentrales Element dieser Ernährungsstrategie ist die Transformation hin zu einer pflanzen-betonten Ernährung. Zum Gelingen dieser Transformation braucht es die „Schaffung fairer Ernährungsumgebungen, einer geeigneten Kommunikation, Offenheit und dem gegenseitiges Vertrauen“, sagte das Bundeslandwirtschaftsministerium, das damals noch von Cem Özdemir geleitet wurde. Und hier ist der 15. Ernährungsbericht der DGE ein Schlüsselelement. Es tut sich also viel jenseits des Aufregerthemas zur Reduktion des Fleischkonsums bzw. dem Food-Blogger aus Bayern.

Der Bericht umfasst 14 Kapitel, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Ernährung in Deutschland auseinander setzen (von der allgemeinen Ernährungslagen, der Situation in armutsgefährdeten Familien, er adressiert den Nutriscore, alternative Proteinformen, ultra hoch verarbeitete Lebensmittel und Mikroplastik, zudem betrachtet er die Ernährungssituation außer Haus und in Pflegeeinrichtungen). Die zentralen Fragestellungen jeweils sind aber immer: dient es unserer Gesundheit und ist es nachhaltig? Hier betrachten wir nur einige dieser Aspekte.

Inhaltsverzeichnis

Nachhaltigkeit in der Ernährung

Nachhaltigkeit sollte eigentlich mittlerweile Mainstream sein, doch in der Gemengelage um Fakten und Fakes, braucht es immer wieder eine Einordnung: Hier bringt die DGE mit schon in der Einleitung zum Bericht mit viel Text und sehr guten Grafiken Licht ins Dunkel.

Auch dem kontroversen Diskurs zu Nährstoffzufuhr versus ökologischer Schaden trägt die DGE Rechnung, obwohl die Empfehlungen zwar schon weitreichender sind als früher, beinhalten sie aber immer noch viele Empfehlungen zu tierischen Produkten.

Die gesundheitlichen Aspekte unseres Ernährungsverhaltens

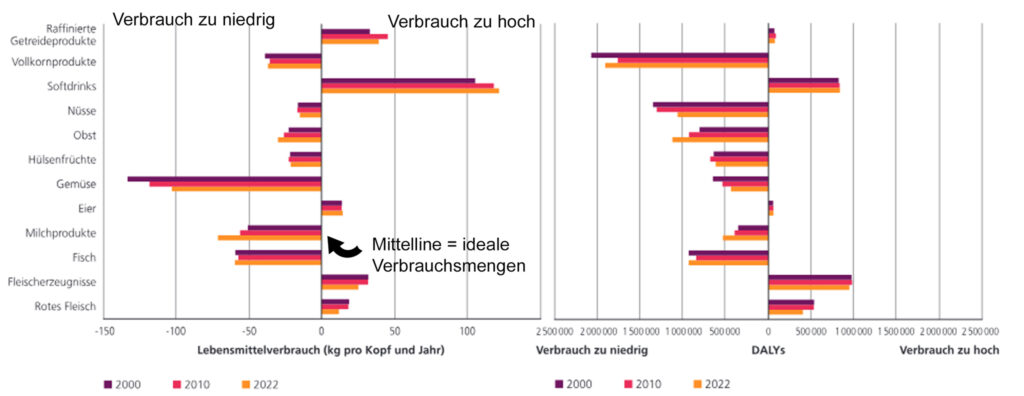

Der Ernährungsbericht erfaßt den Status-quo unseres Ernährungsverhalten und konstatiert: Wir ernähren uns ungesund! Dafür nutzt sie zwei Parameter heran – TMREL und DALY – mittels denen sie den Lebensmittelverbrauch korrelieren kann mit verlorenen gesunden Lebensjahren. Dieses ist auch relevant für eine Volkswirtschaft, da sich dies in den Gesundheitskosten, Produktivitätsverlusten und geringerer Lebensqualität wieder spiegelt.

TMREL und DALY sind nicht unabhängig voneinander: Sie wurden in großen weltweiten Studien ermittelt. Dabei wird zunächst für jeden Ernährungsfaktor das theoretisch gesündeste Konsumniveau bestimmt. ZB Obst 300g/Tag, Salz 2g/Tag. Bei diesen Aufnahmemengen ist das Risiko für Herzkrankheiten, Schlaganfall u.ä. am niedrigsten. Danach wird die tatsächliche Aufnahmemenge bestimmt. Die Differenz aus realem Konsum und TRMEL wird mit den Risikofaktoren aus epidemiologischen Studien verknüpft und daraus berechnet, wie Krankheiten und Todesfälle auf „nicht optimales Essen“ zurück gehen. Schließlich wird diese Krankheitslast in DALY umgerechnet.

In den DALY gehen die verschiedenen Nahrungsmittel gewichtet ein. zB Eier mögen zwar für den TMREL zu viel verzehrt werden, für die Gesunderhaltung ist ihr Beitrag jedoch deutlich weniger negativ, im Gegensatz zu Fleischerzeugnissen.

Zwischenfazit: Wir ernähren uns ungesund. Dabei ist es nicht allein der Verzehr von tierischen Produkten, der hier zu Buche schlägt, sondern der viel zu geringe Konsum von Vollkornprodukten. Nüsse, Obst, Hülsenfrüchte und Gemüse folgen.

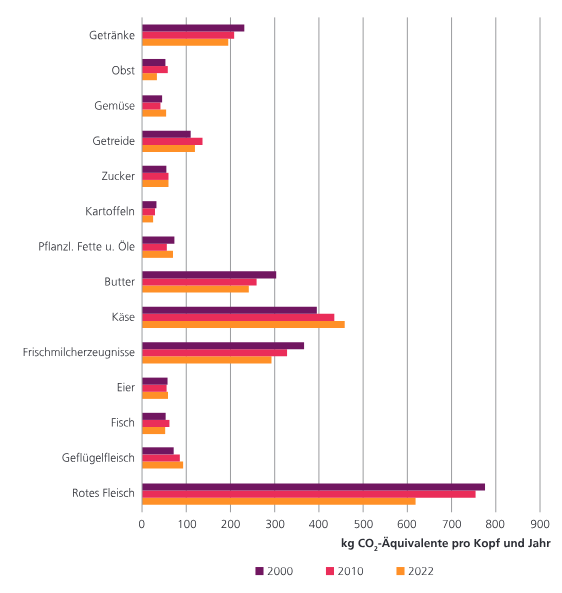

Unsere Ernährung und die planetare Gesundheit

Doch wir schaden mit unserer Ernährung auch unserem Planeten, die DGE schlüsselt das nach CO2 Emission, Wasser- und Landverbrauch auf. Wir schauen hier mal nur auf den Treibhausgas-Effekt. Abb3: Und dort sind Nahrungsmittel, die schlecht für die menschliche Gesundheit sind, auch schlecht für den Planteten: rotes Fleisch oder Butter. Bemerkenswert hier, dass auch Frischmilch- und Käse Erzeugnisse extrem negativ auf die planetare Gesundheit wirken. Das wird in späteren Kapiteln interessant, wenn es um Fertigprodukte und Ausser-Haus-Essen geht.

Die Erzeugung von Lebensmitteln setzt nicht nur THGs frei, sie braucht (intakte) Böden und Wasser. So sagt die DGE auch: „Unter den Gesichtspunkten von Umwelt- und Klimaschutz ist eindeutig eine Ernährungsweise anzustreben, die sich vorwiegend aus pflanzlichen Produkten zusammensetzt.“

Treiber des Klimawandels sind demnach der Verbrauch von rotem Fleisch und Milchprodukten. Und damit schöne Grüße an den Food-Blogger aus Bayern.

Ausser-Haus-Verpflegung: Systemgastronomie, Ernährung in Pflegeeinrichtungen

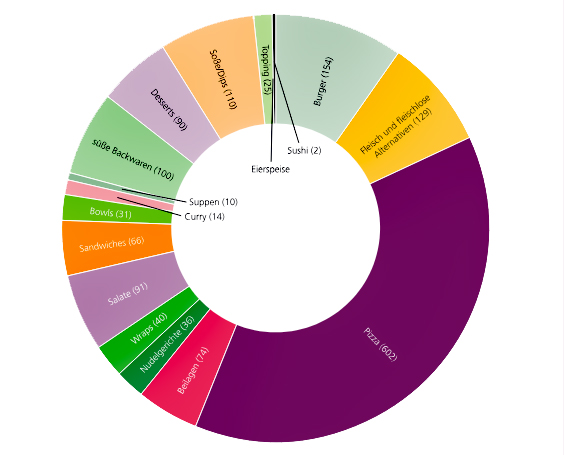

Dass zu Hause gekocht und gegessen wird, ist in Deutschland zunehmend „out“. Und, wenn gekocht wird, dann muss es häufig schnell gehen. Außer-Haus-Verpflegung nimmt deswegen extrem zu. Das betrifft nicht nur den Mittagstisch in Schnellrestaurants, sondern auch die Verpflegung von Menschen in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Die DGE betrachtet hier erstmals, wie die Verpflegung außer Haus gestaltet ist und, wie sich die auf Gesundheit und Umwelt auswirkt. Spoiler: Mit der Pizza werden wir die Welt nicht retten.

Systemgastronomie:

Von der Hochschule Anhalt in Bernburg kommt die Analyse des Nutzungsverhaltens der Systemgastronomie. Ausgangspunkt war die Untersuchung der Hypothese: „Die Bedeutung der Systemgastronomie wächst auch in Deutschland stetig, und könnte aufgrund eines Angebots mit hoher Energie- und geringer Nährstoffdichte zu den hohen Prävalenzzahlen ernährungsmitbedingter Erkrankungen beitragen. Daten zu Angebot und Nutzung von Systemgastronomie in Deutschland liegen bisher nur begrenzt vor, sodass sich das vorliegende Forschungsprojekt der Analyse und Bewertung einer Stichprobe von 14 ausgewählten Restaurant-Ketten in Deutschland gewidmet hat.“

Die Analyse ist ernüchternd, auch wenn sie nur einen kleinen Ausschnitt der gesamten Gastronomie-Landschaft zeigt. Die Auswertung der Verzehrgewohnheiten von regelmäßigen Nutzerinnen (hier war es die Zielgruppe 16- bis unter 35-Jährige) zeigt, dass die Produkte der Systemgastronomie als ernährungsphysiologisch kritisch bewertet werden müssen.

Die Konsumentinnen wählen die Angebote der Systemgastronomie vor allem aufgrund der guten Erreichbarkeit und des schnellen Services und nehmen dabei den Konsum ernährungsphysiologisch ungünstiger oder wenig nachhaltiger Speisen bewusst in Kauf. Das ist bemerkenswert, weil vielen Verbraucherinnen dies im Privaten offenbar nicht bewußt ist. Offenbar besteht aber ein Bedürfnis nach gesünderen Nahrungsmitteln, Verhaltensänderungen – so schätzen die ForscherInnen – sind aber eher durch attraktive Preise für ernährungsphysiologisch günstigere Speisen zu erzielen.

Krankenhäuser:

Aber auch in Krankenhäusern sieht es nicht besonders ausgewogen aus. Dor ist es besonders kritisch zu bewerten, weil es dort explizit um das Gesundwerden der Patientinnen geht. Doch hier ist auch der Kostenduck, der es den Einrichtungen unmöglich macht, gesündere Speisen anzubieten.

Den Auswertungen des NutritionDay-Projekts für den 14. DGE-Ernährungsbericht zufolge stellt Mangelernährung auch in Deutschland ein relevantes Gesundheitsproblem dar und Strukturen und Prozesse der Ernährungsversorgung in Krankenhäusern und stationären Altenpflegeeinrichtungen sind unbefriedigend. Der NutritionDay ist ein Tag, an dem weltweit das Monitoring der angebotenen Speisen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen durchgeführt wird. Die Autorinnen des Beitrags jedoch halten die bisherige Datenlage für nicht ausreichend, um konkrete Verbesserungsmaßnahmen ableiten zu können.

Tatsächlich? Es besteht eine Korrelation zwischen Mangelernährung und Mortalität oder längerer Aufenthaltsdauer im Krankenhaus. Komplikationen, die durch Fehlernährung erzeugt werden belasten das Gesundheitssystem unnötig. Viele Patientinnen erleben im Krankenhaus einen unbeabsichtigten Gewichtsverlust (siehe Abb.5)

So aßen an dem NutritionDay nur 38% der Patientinnen das Mittagessen auf. Als häufigste Gründe wurden genannt:

- Appetitlosigkeit

- Portionsgröße (zu groß)

- Das Essen selbst wurde nicht gemacht

- Geruch / Geschmack wurde nicht gemocht

- Zum Zeitpunkt des Servierens war man nicht hungrig

Interessanterweise können die Forscherinnen die unvollständig genossene (Mittags-)Mahlzeit mit einer längeren Verweildauer im Krankenhaus korrelieren. Diese belastet das Gesundheitssystem unnötig. Sie beziffern die Kosten mit etwa 1 Mrd Euro jährlich.

Während es üblich ist, das Krankenhaus nach der Behandlung wieder zu verlassen, bleiben die Bewohnerinnen in Pflegeeinrichtungen üblicherweise bis zum Tod.

(Alten-)Pflegeeinrichtungen

In Pflegeeinrichtungen ist dieses Problem noch verschärft. Denn gerade dort ist es wichtig, dass die Ernährung nicht nur ausgewogen, sondern genußvoll ist. Der Genuß bzw die Sinnlichkeit des Essens ist auch Sarah Wiener sehr wichtig und auch der DGE! Die DGE empfiehlt in Pflegeeinrichtungen mindestens 6€/ Bewohnerin aufzuwenden, was aber häufig nicht erreicht wird. Außer der Bereitstellung von qualitätsvollen Gerichten, stehen die Einrichtungen noch vor anderen Herausforderungen. Dazu gehören altersbedingte Einschränkungen des Geruchs- und Geschmacksempfindens, Kau- und Schluckbeschwerden, motorische Störungen und auch geistige Einschränkungen, die die Nahrungsaufnahme erschweren.

Die Forscherinnen stellen weiter fest, dass es in Pflegeeinrichtungen ein Defizit an ernährungsmedizinischer Fachkompetenz gibt. Insgesamt schlagen sie eine Verbesserung der Ernährungssituation in Pflegeeinrichtungen vor.

Zwischenfazit: Offenbar ist Außer-Haus Ernährung auf lange Sicht keine günstige Option zur Gesunderhaltung. Während man jedoch die Systemgastronomie freiwillig aufsucht, ist das in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern meist nicht der Fall.

Ultra Hoch Prozessierte Nahrungsmittel

Wer kocht denn noch selbst? Sebastian Lege (ZDF Besseresser) läßt grüßen, denn sowohl in den Privathaushalten als auch in der Gastronomie (von Kantinen und Mensen sprechen wir hier nicht) geht nichts ohne Convenience Produkte. Das liegt daran, dass auch die Essenszubereitung – zumindest außerhalb des Privaten – unter ökonomischen Gesichtspunkten funktionieren muß. In einer Gesellschaft, in der die Zubereitung der Mahlzeiten schnell und mit gleichbleibend gutem Ergebnis statt finden soll, kommt man um sogenannte Convenience Produkte also nicht herum.

Das fängt an beim TK Gemüse und endet bei der Fertigpizza oder dem veganen Instant Gulasch. Gerade aber auch viele vegane Fleischalternativen gehören Aufgrund der vielen Verarbeitungsschritte zu den ultra hoch prozessierten Nahrungsmitteln (UPF).

Die Arbeitsgruppe für verarbeitete Lebensmittel der DGE stellt hier ein Meta-Studie vor und überprüft, ob sich der Verzehr von UPFs mit den wesentliche Zivilisationskrankheiten wie

- Adipositas

- Hypertonie

- Metabolisches Syndrom

- Allergien

- Typ-2 Diabetes

- Kardiovaskuläre Erkrankungen

auswirkt. Um es kurz zu machen, dazu haben wir bei wurstend einen eigenen Beitrag gemacht und ja, diese Art Nahrungsmittel sind ein Gesundheitsrisiko! Eine Kennzeichnungspflicht, wäre daher sinnvoll.

Weitere Dimensionen der Ernährung

Dieser Ernährungsbericht der DGE schaut auch auf andere, bisher nicht so beleuchtete Aspekte der Ernährung, wie Mikroplastik oder alternative Proteine. Auch die Risiken von niedrigem sozialem Status und Ernährung nimmt er unter die Lupe. Hier haben wir nur einige, wenige Aspekte herausgegriffen. Dennoch ist dieser Bericht (wahrscheinlich) einzigartig, denn durch die neuen politischen Konstellationen wird ja gerade eine gegenteilige Ernährungsweise schön geredet.

Dabei ist die wissenschaftliche Evidenz der Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung so erdrückend und dennoch: die Medizin tut sich noch immer schwer, die so prägnant zu kommunizieren: Medscape berichtet in der Ausgabe über die Erkenntnisse von Studien, bei denen verschiedene Ernährungsmuster mit der Häufigkeit bestimmter Krebsarten verglichen wurden.

Vor Kurzem verglich beispielsweise eine in Nature Microbiology veröffentlichte Studie das Mikrobiom von Veganern, Vegetariern und Omnivoren in 5 Kohorten mit insgesamt 21.561 Personen . Die Forschenden fanden heraus, dass Omnivore mehr Bakterien haben, die mit einem erhöhten Risiko für ein Kolonkarzinom in Verbindung gebracht werden. Sie stellten außerdem fest, dass Mikroben mit günstigen kardiometabolischen Markern besonders reichlich in Veganer-Mikrobiomen vorhanden sind. Solche gesunden Mikroben bei Veganern traten auch in größeren Mengen in den Mikrobiomen von Omnivoren auf, die mehr pflanzliche Nahrungsmittel aßen. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass eine pflanzenbetonte Ernährung für die Krebsprävention hilfreicher sein könnte als der Verzicht auf Fleisch.

Auch hier wird kein Verzicht auf Fleisch gefordert, sondern „nur“, mehr pflanzliche Nahrungsmittel zu sich zu nehmen.

Fleisch um jeden Preis?

Während die Wissenschaften ehrlich über die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Untersuchungen kommunizieren, sind die (extremen) Rechten auch in der Ernährung unterwegs.

Gerade um die Debatte im EU Parlament zur Bezeichnung veganer Fleischalternativen zeigte sich eine deutliche Positionierung der Rechten, zu denen auch die „christlichen“ Parteien zu rechnen sind. Dabei werden durch die EU Agrarsubventionen besonders Betriebe gefördert, die Fleisch erzeugen. EU Agrarsubventionen gehen 1200 mal mehr in Fleisch als in alternative Pflanzenprodukte. Das geschieht auch über Umwege, wie die Freigabe von Artenschutzflächen für den Futtermittelanbau.

Ganz dreist ist allerdings das Institut für Agribuisiness, das offenbar von der Geflügelindustrie gegründet wurde und natürlich pro Fleischkonsum schreibt,. Die Justus Liebig Universität in Göttingen allerdings distanziert sich vehement von diesem Institut.

Anja Reschke legt in ihrem reel auf Instagram vom Juni 2024 dar, dass Länder wie Brasilien und Argentinien Einfluß auf die Aussagen des Weltklimaberichts genommen haben. Die Formulierung „empfiehlt auf eine pflanzenbasierte Ernährung umzusteigen“ wurde in „ausgewogene Ernährung“ geändert. Der 15. Ernährungsbericht der DGE holt jetzt also nach, was im Weltklimabericht nicht stand:

Fleischverzehr ist schlecht für die Erde!

Bildnachweise:

Titelbild: envato Elements https://elements.envato.com/de/close-up-man-with-enjoy-biting-delicious-juicy-che-56HUCLF mit freundlicher Unterstützung von Lilies ‘n birds

Abbildungen 1 bis 4 entnommenaus dem 15. ernährungsbericht der DGE

Abbildung 5: Foto und Zitat von Elke Mann mit freundlicher Genehmigung