Verkehrswende! Muss das Auto weg?

In diesem Artikel beschäftige ich mich mit der Frage: Warum kriegen wir das nicht hin? Also die Verkehrswende in Deutschland. Stattdessen erreichen die PKW Zulassungszahlen im vergangenen Jahr den höchsten Wert ever. 580 Autos pro 1000 EinwohnerInnen..

Deutschland befindet sich zwischen Fahrradhölle und Autoparadies. Aber warum? An vielen Universitäten Deutschlands beschäftigen sich ForscherInnen mit den Fragen zur Verkehrswende. Am Wuppertal Institut, an der Ruhr Uni Bochum, der TU Dresden und der TU Hamburg. Das sind nur beispielhafte Aufzählungen. Weiterhin gibt es vom Springer Verlag Fachbücher zu diesem Thema, von dem ich die „Mobilität der Zukunft – Intermodale Verkehrskonzepte“ für diesen Artikel mit herangezogen habe.

In diesem Beitrag will ich mir also gar nicht mehr über die Verkehrswende an sich und was geschehen muss Gedanken machen, sondern über das WIE. Und das Wie ist ziemlich viel Psychologie, Kommunikation und wie die Politik Anreize setzt – oder vermasselt.

1. Statusbestimmung:

– Autofahren ist geil

– Modal-split

– Gründe für den Umstieg

2. Hindernisse:

– Narrative und Framing

– Push und Pull richtig einsetzen

– Gewohnheiten hinterfragen

3. Lösungen:

– learning from the best

– Die richtige Ansprache der VerkehrsteilnehmerInnen

– handlungsleitende Narrative und Verhaltensänderung

1. Statusbestimmung

Auto fahren ist geil

Regelmäßig können wir lesen, welche Stadt am fahrradfreundlichsten ist. Mal Kopenhagen (2019), mal Utrecht, dann Münster vor Karlsruhe und wieder umgekehrt. Über die autofreundlichste Stadt spricht keine. Wieso eigentlich nicht? Vielleicht weil wir nicht aussprechen wollen, was wir alle wissen? Weil alle Städte autofreundlich sind?

Denn Autofahren kann man getrost mit einer Droge vergleichen, der sich unser gesamtes Leben unterordnet. Wir sind auf „Speed“, unsere Gedanken kreisen darum, wie wir mit dem Auto wohin kommen. Stau egal.

Unsere psychische Abhängigkeit vom Auto

Wahrscheinlich gibt es keine AutofahrerIn unter uns, die abstreiten wird, dass Autofahren lustvoll ist. Das wissen natürlich auch die MarketingstrategInnen der Autokonzerne und zeigen uns in ihren Werbespots genau das: Grenzenlose Freiheit, Fahrspaß, Anerkennung und einen privaten Raum, mit dem wir uns durch ein Zeit-Raum-Kontinuum mühelos bewegen können. Ob der Antrieb nun mit Diesel, Benzin oder elektrisch ist, tut nichts zur Sache. Eigentlich werden Autos seit Jahrzehnten mit den immer gleichen Bildern – wie übrigens Männerparfüms auch – beworben.

Deswegen möchte ich hier eine Zusammenfassung von der Seite http://www.meinhard-creydt.de/archives/142 zitieren, die die lustvollen Komponenten des Fahrens aus unterschiedlichen Quellen aufbereitet haben:

„Das Auto ermöglicht den Genuss an der Geschwindigkeit, das Erproben und Bewältigen von Fahrtechnik, das mit dem Fahren verbundene praktische Umgangsknowhow usw. Diese Sinne, Fähigkeiten und Leidenschaften übersteigen die unmittelbare Nützlichkeit des Autos als Fortbewegungsmittel und betreffen seine Attraktivität als Objekt, an dem sich Sinne und Fähigkeiten entfalten lassen. Beim Auto geht es u. a. um die Freude am kraftvollen Motorengeräusch und um den Genuss am Gleiten.

Das „Gleiten als Bewegung“ wird durch „das Kontinuierliche, Mühelose“ attraktiv. „Das Gleiten gibt uns Weite. Darum sind gleitende Bewegungen meist erfreulich. Sie steigern das Erlebnis des Könnens, geben ein Bewusstsein der vitalen Freiheit. Aber das Gleiten verlangt als kontinuierliche Bewegung eine Fortdauer, eine Bestätigung gleichsam des früheren Momentes durch den späteren. Das Gleiten kennt keinen Halt und keine Ruhe. Dieses Ohne-Halt-Sein des Gleitens ist das Beglückende und das Bedrohliche am Gleiten und an der Glätte, die wir im Empfinden noch nicht voneinander trennen können“ (Straus 1956, 386).

Häufig kommt einem auf der Autobahn … das Gefühl des Treibens oder Schwebens an“ (Appleyard 1969, 177 zit. n. Schönhammer 1991, 4).“

Schöner geht’s nicht, oder? Und wenn Ihr das gelesen habt, versteht Ihr auch, warum Autofahren wie eine Droge wirkt.

Außer der Beherrschung einer Maschine gibt einem die Maschine auch die Macht, andere zu beherrschen. Vor allem die Natur. Das „schneller, höher, weiter“ war Jahrzehnte lang der Traum vieler. Und das Auto das Vehikel, um es zu erreichen. Das geht sogar so weit, dass das Auto als Waffe angesehen werden kann, um „niederen“ VerkehrsteilnehmerInnen seine Macht zu beweisen oder noch simpler zum Ausleben infantiler Größenphantasien (Seite 53). Eine schöne Lektüre dazu bietet auch die Veröffentlichungsliste des Psychoanalytikers Michael Hilgers, der sich schon Anfang der 90iger Jahre mit der Psychoanalyse des Automobilmißbrauchs beschäftigt hat. Aber brauchen wir das wirklich? Ein Gegeneinander von Auto und anderen?

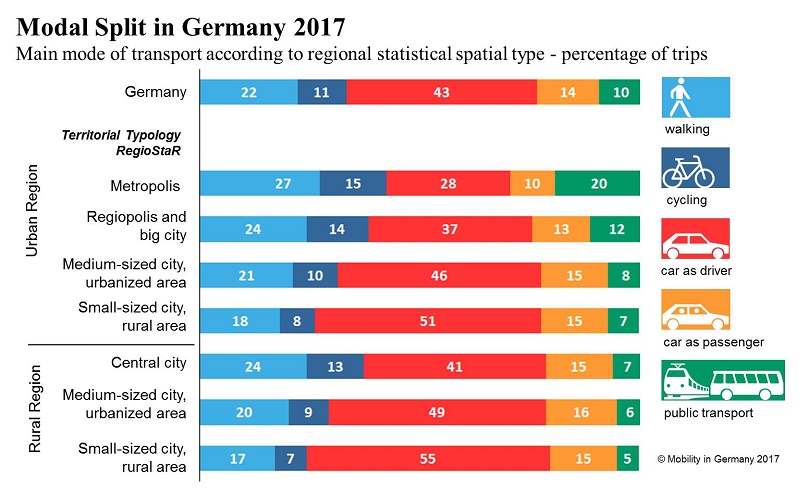

Fährt’s sich auch anders gut? Der Modal-split

Schaut man sich an, mit welchem Verkehrsmittel die Ziele erreicht werden (es werden hier die Anzahlt der „Fahrten“ gemessen, nicht zurück gelegte Kilometer), dann ist das Auto immer noch unangefochten vorne. In unserer Auto zentrierten Gesellschaft ist in den vergangenen Jahrzehnten der Besitz eines eigenen Autos systematisch ausgeweitet worden: von 1950 50 Autos pro 1000 Einwohner, über 1970 300 auf jetzt 2018 563. Und in 2021 auf 580! Und, wer ein Auto hat, der nutzt es auch und sei es nur, um damit zum Bäcker zu fahren….

Wenn aber Autofahren so schön ist, wir es auch immer weiter tun, warum sollten wir es dann lassen? Für viele Mitmenschen hören sich die Forderungen den PKW-Verkehr zu reduzieren an wie Spielverderberei.

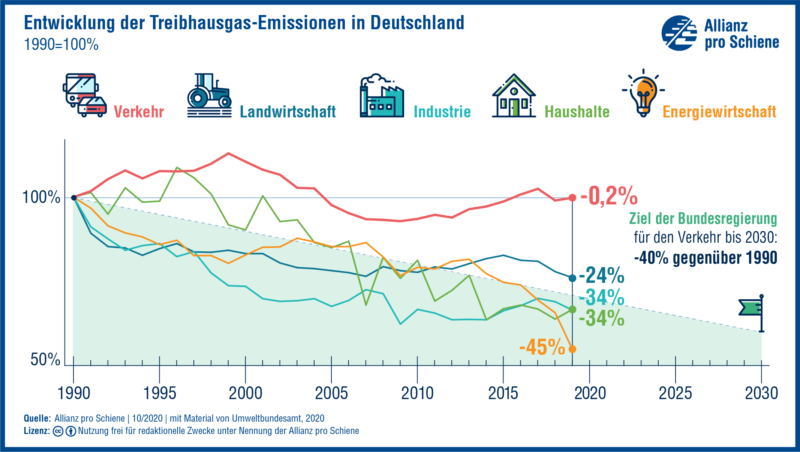

Klimaziele 2030 nur mit Verkehrswende erreichbar

Den PKW-Verkehr zu reduzieren ist keine Frage des Wollens mehr, sondern des Müssens. Da ein verbindliches Reduktionsziel von CO2 Emissionen für 2030 festgelegt wurde, bedeutet das für den Verkehr mit Antrieb durch fossile Energieträger, dass der Ausstoß auf etwa 52% % des Niveaus von – ACHTUNG! – 1990 festgelegt wurde. Das ist eine Reduktion um etwa die Hälfte! Da bisher in den letzten Jahrzenten dazu fast nichts passiert ist, muss diese Reduktion in den kommenden 8 Jahren erfolgen. Und es ist klar, dass wir damit nicht bis Weihnachten 2029 warten dürfen.

Alle diejenigen, die jetzt auf der Bremse stehen und allenfalls fordern, dass dann doch bitte die anderen umsteigen sollen, wären sicherlich auch nicht erfreut, wenn ihnen im Dezember 2029 so etwas mitgeteilt würde: „Sie haben gewonnen! Da sich durch freiwillige Maßnahmen in den vergangenen Jahren, die Anzahl der in Deutschland zugelassenen PKW nicht reduziert hat, haben wir uns entschlossen, ein Losverfahren anzuwenden. Ihr Fahrzeug wurde gezogen! Damit erlischt die Betriebserlaubnis ihres Fahrzeuges am 1.1.2030. Herzlichen Glückwunsch! P.S. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.“

In der FAZ titelte der Journalist Andreas Frey im Oktober 2021, warum die Verkehrswende bisher scheiterte. Unter anderem steckt sie in Politik und Verwaltungen fest, die Mobilität lange Zeit mit Wirtschaftswachstum konnotiert haben und nun davor zurück schrecken, Ihren BürgerInnen etwas “zumuten” zu müssen.

2. Hindernisse

Radfahren im Pott – kann hier die Verkehrswende gelingen?

Das Ruhrgebiet ist als großer urbaner Raum geradezu prädestiniert für eine Verkehrswende.

Es gibt ein gut ausgebautes Netz an Möglichkeiten des öffentlichen Nah- und Schienenverkehrs. Und natürlich auch Autobahnen. Sie allen bilden ab, wie das multizentrische Ruhrgebiet verbunden wird. Das Radwegenetz allerdings ist alles andere als vorbildlich. Die Strecke, die alternativ viele große Zentren miteinander verbinden könnte – der RS1 – harrt seinem Ausbau noch immer entgegen. Viele meinen allerdings, das Rad wäre eher ein Sport- oder Freizeitgerät und sind der Ansicht, die Elektrifizierung der Autos (oder Scooter) wäre die Verkehrswende. Leider nein. Denn alleine die Größe der Fahrzeuge und ihr schlichte Überzahl stressen Kommunen und VerkehrsteilnehmerInnen gleichermaßen. Es ist nicht nur der Platz den die Automobilität im fließenden sondern auch im ruhenden Verkehr beansprucht. Und ehrlich? Ein Auto ruht mehr, als dass es fährt.

Der Platz in den Städten ist begrenzt und in den Verteilungskämpfen haben RadlerInnen und FußgängerInnen häufig das Nachsehen. Und auch die finanziellen Ressourcen im Ruhrgebiet sind endlich. Und so wundert es wenig, dass es noch so einige „Baustellen“ im Ruhrgebiet gibt und in den angrenzenden Kommunen.

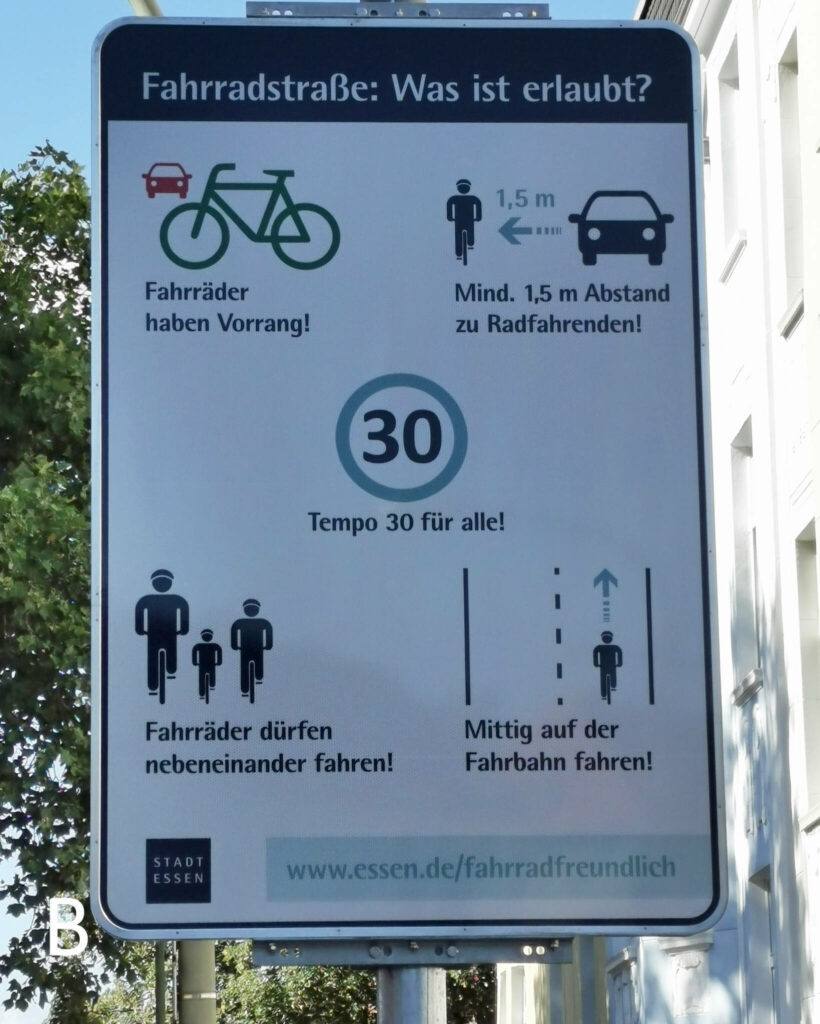

In Essen, die Stadt, die 2017 die „Grüne Hauptstadt Europas“ war, rühmt man sich, nach München das größte Netz an Fahrradstraßen zu betreiben

Auf Fahrradstraßen wird der Radverkehr priorisiert, das Tempo reduziert, das Nebeneinanderfahren oder mittig auf der Fahrbahn fahren von RadlerInnen wird toleriert. Und das hat ganz interessante Auswirkungen auf den Verkehr auch abseits der Fahrradstraßen. Nirgends konnte ich so entspannt fahren, wie in Essen. Ich fragte also bei Christian Wagener, Radverkehrsbeauftrager der Stadt Essen, nach, was in Essen denn so anders ist. Die Antworten waren ernüchternd bis erschütternd, zeigen aber, dass es ohne massiven Druck nicht geht.

Essen bekam 1994 (also vor fast 30 Jahren) vom ADFC die „rostige Speiche“ verliehen. Die Stadt hatte den letzten Platz im Fahrradklimatest des Verbandes gemacht. Daraufhin schloss sich Essen der AGFS der Arbeitsgemeinschaft füßgänger- und fahrradfreundlicher Städte an und begann mit Planungen. Diese AG will Städte zu Lebens- und Bewegungsräumen transformieren. Im Zuge der „Grünen Hautstadt Europas“ strebte man sogar einen Modal-split von 4×25% an! 2020 nahm der Rat der Stadt den Radentscheid – ein Bürgerbegehren für bessere Radwege – entgegen. Dass jetzt aber ein massiver Ausbau an Fahrradstraßen forciert wurde, lag aber an etwas völlig anderem. Essen drohten nämlich drastische Fahrverbote durch zu hohe Schadstoffbelastungen, die DUH hatte Klage eingereicht. Die Fahrverbote – für Autos wohlgemerkt – ließen sich nur durch den Ausbau von Fahrradstraßen abwenden, die aus Bundesmitteln gefördert wurden.

Wir dürfen jetzt aber nicht Radwege nur deswegen ausbauen, weil sonst AutofahrerInnen Einschränkungen drohen. Der Ausbau von Radwegen an sich ist von erheblicher Bedeutung. Im Fahrradmonitor des Bundesverkehrsministeriums wird klar abgebildet, was sich RadlerInnen in ganz Deutschland wünschen:

- Mehr Radwege bauen (57 %)

- Bessere Trennung der Radfahrenden von den PKW-Fahrenden (53 %) und den Zufußgehenden (45 %)

- Mehr Schutz- und Radfahrstreifen einrichten (43 %)

- Sichere Fahrrad-Abstellanlagen (41 %)

- Mehr Fahrradstraßen einrichten (39 %)

„Die Analyse der Pendelrouten zeigte, dass die ideale Radfahrroute als kurze, direkte und schnelle Strecke auf eigenem Radweg durch parkähnliche Grünanlagen beschrieben werden kann, weil sie schnell, einfach und sportlich nicht anstrengend ist. Diesem Ideal kommt der geschützte Radfahrstreifen sehr nahe, der in dieser Arbeit in einer Radfahrsimulatorstudie evaluiert wurde und empfohlen werden kann.“

Susanne Grüner Dissertation (Fakultät für Lebenswissenschaften, TU Braunschweig 2022)

Abbildungen 5: Wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, fallen mir verschiedene Dinge auf, die auch bei anderen Gelegenheiten immer wieder diskutiert werden. A: Der Radweg am Essener Hbf wird durch diese lauschige Unterführung geführt. B: Beschilderung der Fahrradstraße, TOP! C: Für Hartgesottene: Der Radweg ist mittten auf der Fahrspur für Autos (roter Kreis) aufgezeichnet. D: Schikanen an der Auffahrt zum RS1 in Essen. Lastenräder offenbar nicht erwünscht…. E: Die Rampe zum RS1 in Mülheim Hbf mit Harakiri-Potential. F: Tägliche Probleme mit haltenden / parkenden Autos auf dem Radweg. Dabei sind gleich rechts zwei Parkplätze frei! G: Wer liebt der schiebt. Viel Spaß an dem steilen Aufgang zum RS1 in MH Rathhausplatz! Fahrräder mit Korb, Kindersitz o.ä. kommen da nicht hoch. H: Aufregerpotential: der von rechts kommende Radweg endet nach wenigen Metern und ist damit nach StVO nicht benutzungsplichtig. Man sieht sehr schön, dass ein sicheres Überholen von Radlern mit 1,5 m Abstand auf der Straße nicht möglich ist. Man hat mich hier auch schon rechts überholt.

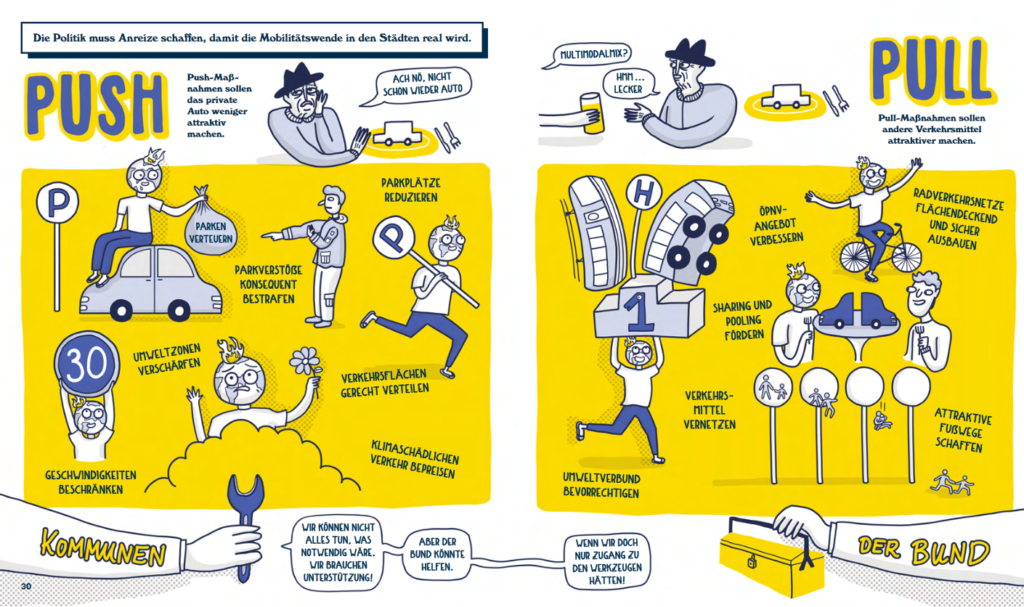

Push-Pull-Maßnahmen sinnvoll einsetzen

Für den Einsatz von Push-Pull-Maßnahmen sind die Verwaltungen und der Gesetzgebenden verantwortlich. ExpertInnen sind sich einig, dass zunächst Anreize verbessert werden müssen, bevor Einschränkungen umgesetzt werden können. Insgesamt werden Push-Maßnahmen aber als wirksamer als Pull-Maßnahmen angesehen, da sie verpflichtend sind.

Ein Beispiel für einen absoluten Fail hat dieses Jahr die Bundesregierung geliefert, indem sie gleichzeitig zwei Pull-Maßnahmen förderten – nämlich das 9€ Ticket und den Tankrabatt – die dazu in unterschiedliche Richtungen zogen. Eine Mobilitätswende bekommt man so natürlich nicht hin. Denn Push und Pull gehen immer eine Kombination ein und sind nie getrennt voneinander handlungsleitend.

Dabei müssen nicht unbedingt Verwaltungen und Politik das Heft in die Hand nehmen. In Hamburg tut das der 1. FC St. Pauli gemeinsam mit dem HVV, die die Fans aufrufen, mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Spiel zu fahren.

Bad habits … Gewohnheiten sind der stärkste Feind von Fairänderungen

Jens Schade beschäftigt sich am Lehrstuhl für Verkehrspsychologie der TU Dresden mit den psychologischen Hindernissen einer Verkehrswende. Dabei sieht er nicht die Autolobby als größtes Hindernis, sondern die Gewohnheit von uns AutofahrerInnen. Wir durften bisher ja viele Ordnungswidrigkeiten begehen, ohne dass sie geahndet wurden. Das muß sich ändern. Aber auch das sogenannte „nudging“, also ein sehr vorsichtiges pushen von Pendlerinnen hin zur Nutzung des ÖPNV ist nur bedingt geeignet, das Verhalten zu ändern.

Ein wichtiger Baustein in der Verkehrswende ist der ÖPNV und der schienenbasierte Fernverkehr, sprich die Bahn. Das 9€-Ticket hat hier auch wie mit einer Lupe die Schwachstellen der Systeme gezeigt. Und diese liegen nicht etwa daran, dass die Systeme schlecht sind. Ihre Pflege und Ausbau war in den vergangenen Jahrzehnten CSU geführter Verkehrspolitik Nebensache. Dabei sind viele Mobilitätsbausteine für mehr Pkw-Freiheit schon vorhanden, wie zB in Metropolen. Das zeigt eine „empirische Untersuchung zur Ableitung zielgruppenspezifischer Maßnahmen für autoarme Mobilität im städtischen Raum“ in Hamburg.

Eric Suder vergleicht Verkehrskonzepte und Modal-split in verschiedenen Regionen in NRW und zeigt die Probleme des ÖPNV hier auf.

3. Lösungen

Oh, wie schön ist Dänemark!

Während wir heute Städte wie Kopenhagen für ein Mekka für RadfahrerInnen halten, vergessen wir gerne, dass auch hier der Weg dahin lang war. Teresa Kallenbach (Institute for Advanced Sustainability Studies, IASS Potsdam) analysierte dänische Zeitungsdiskurse. Dabei stellte sich heraus, dass die Sicherheit im Straßenverkehr DAS Thema war, mit dem der Ausbau von Radwegen Ende der 70iger Jahre vorangetrieben werden konnte. Erst später wurden auch Themen wie Kostenersparnis und Umweltschutz wichtig. In Deutschland setzen die Medien in ihren Diskursen noch immer aufs falsche Pferd: Statt bei der Luftreinhaltung über Gesundheitsschutz zu reden, wird über NOx-Gehalte und Fahrverbote diskutiert. Der Dieselskandal hat nicht wirklich etwas fairändert.

Dass aber Kopenhagen (und viele andere Städte auch) eine Verkehrswende erfolgreich hinbekommen haben, lag aber nicht allein an der Förderung des Radverkehrs sondern auch am massiven Ausbau des ÖPNV. Das Auto ist dabei übrigens nie „verboten“ worden, es wurde einfach nur unbequem. Dass es immer noch eine wichtige Rolle in der Mobilität spielt, sieht man am Modal-split: noch 30% der Fahrten zur Arbeit werden in Kopenhagen mit dem Auto gemacht. Aber auch das soll sich ändern.

Die Mobilität muss zum Menschen passen

Wir erinnern uns: Im NRW Wahlkampf 2022 war dieser Titel eines der Schlagworte der FDP. Allerdings kannten sie da noch nicht die Studie von Hauslbauer et al, die im Juni 2022 veröffentlicht wurde. Sie zeigt wie es tatsächlich geht. Eine Zielgruppen und Bedürfnis orientierte Mobilität.

Andrea Hauslbauer identifiziert und analysiert die acht verschiedenen Mobilitätscluster in Deutschland:

- Multi-optional urbanist 2,59 % beschreibt eine relative kleine Gruppe, überwiegend jung und männlich, Technik versiert und mit höherem sozio-ökonomischen Status. Sie lebt in urbanen Räumen. Sie verwenden und experimentieren mit den vorhandenen Möglichkeiten. Wichtig ist, für diese Gruppe Zukunftsszenarien zu entwerfen, da sie bald älter werden und sich die Prioritäten ändern.

- Active older adult 25,31 % ist das größte der untersuchten Cluster und spiegelt die Alterung unserer Gesellschaft wider. Personen in diesem Cluster sind eher in niedriger sozio-ökonomischer Lage, wenig Technik affin und finden ÖPNV doof, gleichzeitig besitzen sie weniger Autos als der Durschnitt und präferieren Radfahren und zu Fuß gehen. Für dieses Cluster ist es wichtig, sich autonom, frei, sicher und komfortabel fortzubewegen. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist hier, den Fußverkehr zu stärken und zu verbessern.

- Pragmatic urbanist 18,86 %, Personen in diesem Cluster finden Autos doof und den ÖPNV gut, daneben fahren sie Rad oder gehen zu Fuß und sind in der höheren sozio-ökonomischen Schicht zu finden und leben in städtischen Räumen. Für sie ist es wichtig das bestehende Angebot auszuweiten und zukünftig zu verbessern.

- Public transport captive 6,26 %. In diesem Cluster finden sich überwiegend sehr junge Menschen, viele weiblich mit niedrigem sozio-ökonomischen Status. Ob sie wollen oder nicht sind sie abhängig vom ÖPNV. Hauslmann sieht in dieser Gruppe die große Herausforderung bei der gesellschaftlichen Teilhabe. Wie sich diese Gruppe in der Zukunft entwickeln wird, hängt auch von den ökonomischen Verhältnissen ab.

- Family member (with children) 10,4 % sind Personen mit relative hohem sozio-ökonomischen Status, die auf individuellen PKW Besitz angewiesen sind, weil sie Kinder zu den verschiedenen Veranstaltungen shutteln. Hier sieht die Autorin vor allem die Verbesserung der städtischen Infrastruktur als Game-changer, die Kindern eine sichere Mobilität ermöglicht.

- Vastly mobile 4,63 % hier akkumulieren sich Personen, männlich, hoher sozio-ökonomischer Status, die viel geschäftlich reisen. Dabei ist der PKW nur von untergeordneter Bedeutung und die Stärkung des Home-office während der Corona-Pandemie kann hier zu signifikanten Reduktionen des Reisens beitragen. Sie sind empfänglich für „corporate mobility management“. Also Firmenangebote.

- Inactive older adult 12,05 %, hier sind Personen aus kleineren Haushalten mit niedrigem sozio-ökonomischen Status beheimatet, wenig Technik affin und auch wenig affin für Radfahren, zu Fuß gehen oder ÖPNV. Gründe dafür sind körperliche Einschränkungen. Hier schlägt Hauslbauer Verbesserungen der öffentlichen Infrastruktur vor, die das Gehen sicherer machen könne wie Handläufe, schwerpunktmäßig gilt es hier, den ÖPNV erreichbarer zu machen.

- Rural 19,90 %, in diesem zweitgrößten Cluster befinden sich Personen, die aufgrund fehlender Alternativen und großer zu bewältigender Distanzen nicht auf den PKW verzichten können. Zur Verbesserung der Nachhaltigkeit sind hier Alternativen wie E-Autos und Demand Angebote sinnvoll.

Die zwei wichtigsten Botschaften ihrer Untersuchung sind jedoch, dass zum einen die BürgerInnen die Verkehrsplanung aktiv mit einbezogen werden müssen und zum anderen die Entscheidung welche Fahrten mit welche Verkehrsmittel getätigt werden frei sein müssen. Dabei sollen nachhaltige Verkehrsformen inzentivert werden.

Mir fällt bei der Betrachtung der Analyse auf, dass durch die Alterung unserer Gesellschaft der sichere und bequeme Fußverkehr ein wichtiger Parameter ist.

The key word for transportation in the 21st century is choice

Anthony Foxx, ehemaliger Bürgermeister von Charlotte, N.C, USA

Framing, Narrative und Verhaltensänderung

Wie wir über Dinge sprechen beeinflusst, wie wir darüber denken. In unserer Kommunikation findet also permanent ein sogenanntes „framing“ statt. Mit Frames geben wir bestimmten Ereignissen und Themen eine für uns gefühlte Relevanz und einen wertebasierten Kontext. In diesem Deutungsrahmen sind Erzählmuster sogenannte Narrative ein wichtiges Instrument.

Framing bedeutet, einige Aspekte einer wahrgenommenen Realität auszuwählen und sie in einem Text so hervorzuheben, dass eine bestimmte Problemdefinition, kausale Interpretation, moralische Bewertung und/oder Handlungsempfehlung für den beschriebenen Gegenstand gefördert wird.

Robert Entman: Framing: Towards a Clarification of a Fractured Paradigm, 1993

Problematisch dabei ist, dass wir Menschen uns eher von Frames leiten lassen als von Fakten. In der Kommunikation zum Verkehr findet das (wie woanders auch) permanent statt. Als über den Erfolg des 9€-Tickets berichtet wurde, war die wichtigste Information, dass die VerwenderInnen es überwiegend für Freizeitaktivitäten genutzt haben. Aha, denkt man also sofort, die wollen nur Spaß. Was in dieser Berichterstattung verschwiegen wurde ist, dass auch die meisten Fahrten mit dem Auto Freizeitaktivitäten dienen. Bei dem Radfahren setzten wir es sogar stillschweigend voraus. Wechselt man nun also die Perspektive, kommt dabei heraus, dass wir in Deutschland viel Freizeit haben und die Gestaltung derselben wohl ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sein muss.

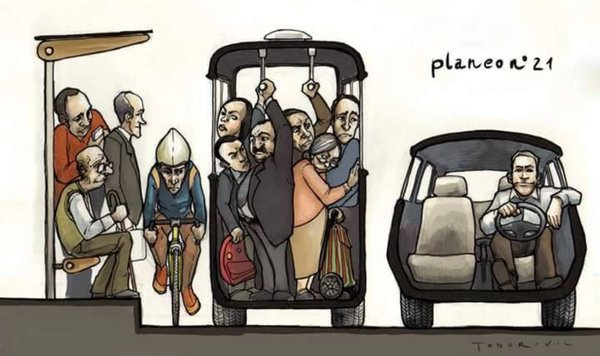

Dieses Beispiel soll nur beleuchten, wie sehr wir von Narrativen beeinflusst werden, die die Frames in uns bedienen. Meist sind es aber diese Narrative, die die verschiedenen VerkehrsteilnehmerInnen gegeneinander aufbringen. Vielleicht sogar völlig ungewollt. Wir verrennen uns darin und landen in sogenannten diskursiven-Lock-ins, aus denen heraus, sinnvolle Entscheidungen nicht mehr möglich sind. Da ist zB vom Autoparadies Ruhrgebiet und der Fahrradhölle in Bochum die Rede. Wichtigste Teilnehmer in diesen Framings und Lock-ins sind die (lokalen) Medien aber auch die Politik und Stadtverwaltungen. So wurde in Bochum zB auf die Anfrage zur Realisierung eines zeitlich begrenzten Pop-up Radweges von der Verwaltung sinngemäß geantwortet. Außerhalb der Fahrrad-Saison können Radfahrende einen (größeren) Umweg in Kauf nehmen. (Michael Roos). Fahrradfahren wird damit als niedrig rangigere Fortbewegungsart geframt und benachteiligt. So vermasseln wir eine sinnvolle Verkehrswende.

Oder auch beim Ausbau von Fahrradwegen wie gerade jetzt in Mülheim.

Dass wir Narrative auch einsetzten können, um „Aktivmobilität“ zu fördern, zeigt kein geringerer als der niederländische Prof. Marco te Brömmelstroet, der Gründungsdirektor des „The Urban Cycling Institute“ in Amsterdam ist. Er plädiert dafür, in der Verkehrspolitik die Menschen wieder stärker in den Fokus zu stellen.

Verkehrswende machen!

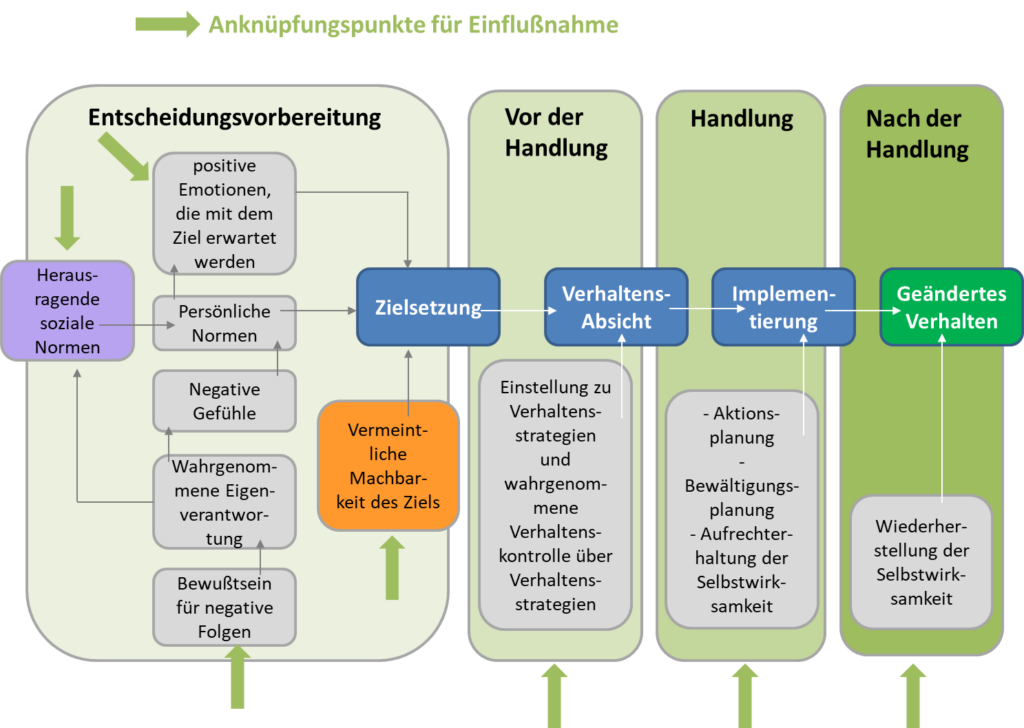

Das Autofahren ist für viele Menschen in ihrer alltäglichen Erlebnisarmut eine wichtige Lustquelle, sagt Franz Alt in „Mobilität der Zukunft“. Gerne werden also diejenigen, die eine Reduktion des Auto-Verkehrs verlangen als Umwelt-Ayatollahs und Öko-Fundamentalisten gebrandmarkt. Bitte, will also noch jemand in dieser Gemengelage die Verkehrswende fordern? Heraus kommt man aus diesem diskursiven Lock-in nur gemeinsam. Siehe dafür auch Abb. 11 das linke Kästchen „Entscheidungsvorbereitung“.

Der Gesetzgeber: Mit der KFZ-Steuer hat es der Gesetzgeber in der Hand, nicht nur Hubraum, CO2-Ausstoß, sondern auch Größe und Gewicht zu besteuern. Ausnahmegenehmigungen müssten dann für E-Fahrzeuge nicht mehr gemacht werden, und ihr realer Beitrag zum Straßenverschleiß würde angemessen abgegolten.

Die Politik muss nicht nur CO2-Reduktionsziele aufstellen, sondern klare Spielregeln benennen, wie diese erreicht werden sollen. E-Autos und Digitalisierung als technische Lösungen sind nicht ausreichend, es müssen soziologische Lösungen mitgedacht werden. Eine massive Förderung des Nahverkehrs muss durch die Verkehrsministerien festgeschrieben werden. Dazu gehört ein richtiger Mix aus Push- und Pull-Maßnahmen, die Ressort übergreifend gedacht und durchgeführt werden müssen. Wichtig ist die Abschaffung falscher Anreizsysteme wie Eigenheimförderung, Pendlerpauschale, vom Dienstwagenprivileg ganz zu schweigen

Die Kommunen können Radfahren priorisieren und Falschparken konsequenter ahnden. Sie können auch eine Maut für den innerstädtischen Kraftverkehr erheben und Parken im öffentlichen Raum verteuern. In der neuesten Ausgabe der Riffreporter steht, was man alles machen kann. Eine Maut wird auch im Papier des RVR vorgeschlagen und Forscher wie Jens Schade halten sie für extrem effektiv. Gleichzeitig müssen sich auch im Planerischen viele Dinge ändern. Also weg von autogerechten Siedlungsstrukturen, bei denen große Einkaufszentren an den Siedlungsrändern entstehen. Bei Neuplanungen zur Stadtentwicklung sollte eine komplette Auto-Freiheit mit einhergehen und die Struktur des Quartiers vielfältig ausgerichtet werden.

Schnelle und (fast) kostenfreie Maßnahmen wie das Einrichten von 30 km/h Zonen und das Erlauben des Befahrens von Einbahnstraßen für RadlerInnen, lassen sich unkompliziert umsetzen.

Auto freie Sonntage oder Schnuppertage, an denen der ÖPNV kostenfrei benutzt werden kann, können als Anreizsysteme dienen, das Auto stehen zu lassen.

Die (lokalen) Medien: Die Berichterstattung braucht einen anderen Blickwinkel. So lange der Autoverkehr hofiert wird und andere Verkehrsformen bagatellisiert werden, so lange wird sich nichts ändern. In den Medien finden sich in der Regel kompetente JournalistInnen von denen wir erwarten dürfen, dass sie ihre Narrative und Framings hinterfragen.

Wir BürgerInnen sind eine wichtige transformatorische Kraft. Wir haben die Wahl und wir sollten auch einfordern, gehört zu werden. Zum bürgerlichen Engagement gehören m.E. auch Arbeitgeber, die mit Firmentickets die Attraktivität des ÖPNV verbessern können oder Sportvereine, die ihre Fans aufrufen, das Auto stehen zu lassen. Wir sollten dabei nicht auf den Goodwill unserer Stadtverwaltungen und der Politik hoffen. Denn wie das Beispiel Essen zeigt, bewegt sich erst etwas, wenn der Handlungsdruck hoch ist. Also an Radentscheiden mitwirken, Critical Mass Events besuchen und am ADFC Fahrradklimatest teilnehmen! In vielen CDU geführten Kommunen wird zwar eine Mobilitätswende befürwortet, wenn dann aber im Zuge der Maßnahmen der PKW-Verkehr beschnitten werden soll, lehnt man sie ab. Dagegen sollten wir uns wehren.

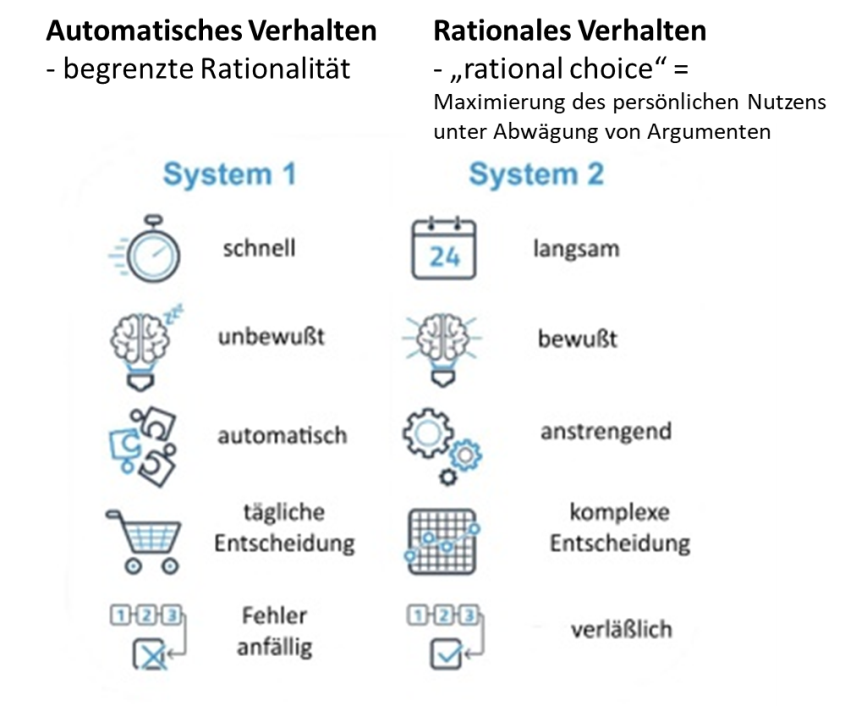

Der Psychologie ein Schnäppchen schlagen

Wir Menschen neigen dazu Verluste stärker zu bewerten als Gewinne. Das betrifft auch unsere Autoverliebtheit. Wenn unserem liebsten „Spielzeug“ vermeintlich etwas weggenommen wird: Parkplatz, Vorfahrt, Tempo usw., dann wehren wir uns mit aller Macht dagegen. Den Gewinn, eine bessere Umwelt für alle, werten wir nicht so hoch. Diese Verlustaversion findet sich in vielen – ich will nicht sagen allen – Diskussionen um die Verkehrswende und die Reduktion der PKW-Zahlen. Der Psychologe Daniel Kahneman hat das risikoaverse Verhalten in der Prospect Theory beschrieben.

Aber vielleicht sollte wir uns einfach bewußt machen: Bei der Verkehrswende wird das Auto per se ja nicht abgeschafft, sondern anders genutzt. Dafür erhalten wir ganz neue Freiheiten und sparen möglicherweise sogar sehr viel Geld.

Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich bedanken bei Dr. Andrea Hauslbauer, Prof. Jens Schade (TU Dresden) und Prof. Michael Roos (Uni Bochum), die mir ihre Veröffentlichungen zur Verfügung gestellt haben. Mein Dank geht auch an Christian Wagener, der sich spontan die Zeit genommen hat, meine Fragen zu beantworten.

Weiterführende links

Hier verlinke ich Euch weitere Seiten. Denn die alle noch im Text unterbringen zu wollen, hätten dessen schon üppigen Umfang noch größer gemacht. Und dann liest das keiner mehr. Da ich aber hoffe, dass sich ein interessiertes Publikum dieses Textes annimmt, möchte ich Euch die anderen Akteure in der Verkehrswende nicht vorenthalten.

Arbeitskreis kommunaler Klimaschutz https://repository.difu.de/jspui/bitstream/difu/581620/1/ImpulspapierMobilitaet.pdf ,

Verkehrsbetriebe https://www.vdv.de/handlungsoffensiven-fuer-die-mobilitaetswende.aspx

Deutsche Institut für Urbanistik https://difu.de/sites/default/files/media_files/2020-10/2020-09-14_strategisches-wissen-in-der-verkehrsplanung-i_pott_05.pdf .

Agora Verkehrswende: https://www.agora-verkehrswende.de/12-thesen/die-verkehrswende-gelingt-mit-der-mobilitaetswende-und-der-energiewende-im-verkehr/

BUND: https://www.bund.net/zukunftsagenda/mobilitaetswende/

Heinrich-Böll-Stiftung https://www.boell.de/de/kommunale-verkehrswende

NABU: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/verkehr/29448.html

Deutsche Umwelthilfe: https://www.duh.de/mobilitaetswende/

Klima Allianz Deutschland https://www.klima-allianz.de/themen/mobilitaetswende

Regionalverband Ruhr: https://www.rvr.ruhr/themen/mobilitaet/

Dutch Cycling Embassy: https://dutchcycling.nl/

Integrierte Verkehrsplanung TU Berlin https://www.ivp.tu-berlin.de/fileadmin/fg93/Dokumente/PDF-Dateien/IVP_Flyer_Webseite.pdf

Institut für Verkehrswesen https://www.uni-kassel.de/fb14bau/institute/institut-fuer-verkehrswesen-ifv/verkehrsplanung-und-verkehrssysteme

Großraum Genfer See Analyse Accenture https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-139/Accenture-Mobilitat-im-Spannungsfeld.pdf

Mindspace https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/MINDSPACE.pdf

Bildnachweise

Titelbild: »Die kommunale Verkehrswende verändert die Mobilität in Städten« Abbildung: www.weareplayground.com Lizenz: CC-BY-NC-ND 4.0